L’impasse souverainiste : les hauts et les bas du nationalisme québécois

Quand les observateurs de la scène politique québécoise constatent le déclin du mouvement souverainiste au cours des dernières années, ils ont souvent tendance à pointer du doigt les chefs des partis ou à souligner des erreurs tactiques. Toutefois, comme le démontre cette nouvelle publication, il y a des raisons plus fondamentales qui expliquent ce déclin. L’infériorité économique des francophones a fait place à une prospérité dont bénéficie une majorité de la population ― en partie grâce aux politiques des souverainistes. Au plan démographique, l’augmentation des populations allophones est venue briser le clivage anglophones-francophones, qui alimentait traditionnellement le nationalisme québécois. Quant au prétendu étouffement du Québec par le fédéral, force est d’admettre que le Canada compte parmi les fédérations les plus décentralisées au monde. Et, ici comme ailleurs, les citoyens regardent l’État et la sphère politique avec scepticisme, et manifestent beaucoup de réserves à l’égard de grands projets politiques comme la souveraineté du Québec.

Ce texte explore la ligne de fracture qui a divisé la société québécoise et ébranlé le Canada. Lorsqu’on regarde le mouvement nationaliste au Québec sur une longue période, on constate qu’il est empreint d’ambivalences et de paradoxes. Les ambivalences viennent du fait que les Québécois peinent à concilier l’ensemble des composantes de leur situation dans un tout cohérent et que la balance des avantages et des désavantages de leur vie à l’intérieur du Canada ne penche jamais clairement d’un même côté.

À la lumière de cette analyse, on peut s’attendre à ce que le vote souverainiste continue de se fragmenter lors de l’élection québécoise l’année prochaine et que la division entre fédéralistes et souverainistes s’estompe encore un peu plus.

Au cours des 50 dernières années, le Québec a souvent lancé au reste du pays l’ultimatum suivant : « J’en veux plus, sinon je pars ! » Après deux référendums québécois (1980 et 1995) et un référendum canadien (1992), après maintes conférences constitutionnelles et de nombreux rapports et débats qui ont dominé la scène politique canadienne pendant plus d’une génération, une énigme troublante est progressivement apparue : le Québec reste insatisfait, et pourtant il n’est pas parti !

Que le Québec n’ait pas eu gain de cause relève de l’évidence. Depuis que la Constitution canadienne a été rapatriée de Londres en 1982, aucun des 10 premiers ministres qui se sont succédé au Québec n’a voulu la signer. Les tentatives de réformes constitutionnelles — lac Meech (1987-1990), Charlottetown (1992) et Calgary (1997) — ont échoué l’une après l’autre. Depuis, ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements des autres provinces ne veulent rouvrir la Constitution. En juin 2017, quand le premier ministre du Québec a proposé d’amorcer une « conversation constitutionnelle » visant à reconnaître les demandes du Québec, il n’a pas senti beaucoup d’ouverture ni d’Ottawa ni des autres provinces.

Quant au fait que le Québec ne soit pas sur le point de partir, les indicateurs convergent. En 2015, le Bloc québécois a obtenu l’appui de un électeur sur cinq, alors qu’en 2004, c’était celui de un sur deux. En 2014, le Parti québécois (PQ) devait tristement constater que la proportion des votes qu’il récoltait en 1981 avait fondu de moitié. Et Jean-François Lisée, son nouveau chef, a juré en 2016 de ne pas tenir de référendum s’il formait le prochain gouvernement. Plus inquiétant encore pour les partisans du projet souverainiste, seulement un Québécois sur cinq envisage que le Québec deviendra un jour un pays indépendant1.

À la question si longtemps posée « What does Québec want? » s’ajoute à présent une autre : pourquoi la nation québécoise, insatisfaite sur le plan constitutionnel, a-t-elle dit non à ce qui devait être son « destin national », soit la souveraineté ? La question est d’autant plus troublante que, depuis 50 ans, plusieurs nations dans le monde ont réalisé leur indépendance rapidement, grâce à des consensus forts dans leur population2.

Cette énigme a trouvé des réponses variées. L’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau disait que le nationalisme québécois était comme un « maître-chanteur » qui demande toujours plus sans jamais être satisfait et qui finit par se lasser de ses propres demandes pour se tourner « vers autre chose ». Il ajoutait, au sujet des nationalistes : « en plus d’être d’éternels perdants, [ils] sont de mauvais perdants3 ».

D’autres ont mis en avant le profil d’un peuple colonisé, qui ne s’affirme qu’à moitié, car il est enfoncé dans une « peur4 » héritée de l’occupation britannique de 1760. Le chanteur Biz, membre du groupe Loco Locass, écrira par exemple : « Dans notre inconscient collectif, la Conquête a la valeur d’un viol5. » D’autres encore ont soutenu que les Québécois se sont fait « voler leur pays6 » au moyen de tricherie et de propagande.

L’hypothèse que je soutiens est fondamentalement différente : l’ambivalence ne se situerait pas d’abord sur le terrain des émotions mais relèverait plutôt d’une « pensée équivoque », selon la typologie conçue par le sociologue et historien Gérard Bouchard7. Cette pensée équivoque est caractérisée par une difficulté à intégrer et à concilier les contradictions ; elle laisse les options et les représentations comme des « fragments épars » dans la conscience collective. Et, à cause de cette pensée équivoque, les Québécois, voyant que la balance des avantages et des désavantages ne penche pas clairement d’un côté, ne parviennent pas à faire un choix. Telle serait la caractéristique dominante de la pensée politique québécoise sur l’épineuse question de la souveraineté.

À d’autres moments, bien que plus rarement, le Québec aurait cependant connu une autre pensée, soit la « pensée organique », toujours selon la typologie de Bouchard8. À l’arraché, et bien imparfaitement, celle-ci aurait parfois permis de concilier, en partie du moins, les contradictions en proposant « une médiation, une conjonction qui crée un ensemble apparemment cohérent9 », lequel engendre un « dynamisme collectif10 ». Mais cette pensée organique serait restée partielle, suffisamment puissante pour provoquer des changements, mais pas assez forte pour mener à l’objectif ultime souhaité par plusieurs, soit la souveraineté.

Les hauts et les bas du nationalisme et du souverainisme ne relèveraient donc pas de la peur ou d’une duperie ; ils s’expliqueraient plutôt par une série de paradoxes historiques générant plus de pensées équivoques que de pensées organiques.

Pour tenter de démontrer cette hypothèse, je parcourrai l’histoire du Québec en la divisant en trois périodes : 1) 1760-1960, période où il n’est pas question de souveraineté ; 2) 1960-1995, période au cours de laquelle le thème de la souveraineté est omniprésent ; et 3) 1995-2017, période marquée par le déclin du projet souverainiste et par un certain désabusement à son endroit.

1760-1960 : deux siècles de paradoxes

Les deux siècles qui suivent la Conquête britannique de 1759-1760 sont souvent analysés à travers le prisme du rapport dominant-dominé. Les « nouveaux sujets » auraient été des victimes, subissant défaite après défaite, sans pouvoir agir ni même simplement envisager leur destin national. Pour caractériser l’état d’esprit durant cette longue période, l’historien -Denis Vaugeois parle d’une « aliénation profonde11 » ; et, pour l’historien Gilles Laporte, le peuple a été « tétanisé12 » par la Conquête.

Selon l’hypothèse mise en avant ici, l’impuissance à trouver une voie de changement ne serait pas venue de la dureté de la domination ou de la peur qu’elle aurait pu susciter, mais plutôt des paradoxes qui jalonnent l’histoire.

Voyons d’abord les paradoxes de la Conquête. À première vue, la défaite militaire, l’occupation par les troupes britanniques et l’intransigeance de la Proclamation royale de 1763 n’ont rien d’équivoque. Cependant, les nouvelles élites coloniales n’ont aucunement les moyens d’exercer, dans les faits, une domination complète : le gouvernement britannique est déjà largement préoccupé par les velléités indépendantistes des Américains et n’est pas en mesure de calmer le jeu au Nord. Ancré dans une stratégie politique résolument pragmatique, l’Acte de Québec de 1774 vient ainsi reconnaître le droit civil français et le rôle de l’Église catholique, et permet à la majorité d’accéder à des charges publiques. En simplifiant, on peut dire que 1774 adoucit les effets de 1760. La « victime » s’en tire peut-être mal selon les critères d’aujourd’hui, mais, selon les possibilités de l’époque, on peut estimer qu’elle « tire son épingle du jeu ».

Ce paradoxe fondateur est présent dans l’historiographie. Pour les tenants de l’École historique de Montréal (Michel Brunet13, Guy Frégault et Maurice -Séguin), inspirés par le chanoine Lionel Groulx, la conquête a « décapité » une société florissante. Frégault écrira à propos des Canadiens : « […] ils ne forment plus qu’un résidu humain, dépouillé de la direction et des moyens sans lesquels ils ne sont pas à même de concevoir et de mettre en œuvre la politique et l’économie qu’il leur faut […]14. »

Inversement, pour l’École historique de l’Université Laval (Marcel Trudel, Jean Hamelin et Fernand Ouellet), « la Conquête de 1760 a eu aussi ses avantages15 ». Par exemple, les opérations commerciales, restreintes sous le régime français, sont dorénavant ouvertes à tous. Le prêt avec intérêt est facilité. Le service dans l’armée, autrefois obligatoire, devient volontaire et donne droit à une compensation. Côté justice, les accusés sont présumés innocents. Enfin, les interdictions de publier des journaux sont levées.

Le décalage historique entre le Royaume-Uni et la France explique bien des choses. L’Angleterre est déjà dotée d’un régime parlementaire solide et le libéralisme économique y est florissant, alors que la France reste une monarchie absolue, avec toutes les entraves de l’ancien régime féodal ; il lui faudra d’ailleurs traverser un cycle de révolutions et de contre-révolutions pour se stabiliser à la fin du xixe siècle. Pour une colonie, la domination britannique est donc « plus prometteuse » que celle de la France.

Quand on considère les deux décennies qui suivent la Conquête, il semble déjà difficile de définir avec clarté et d’une manière probante le statut même de la « nation » : est-elle vaincue perdante ou vaincue gagnante ? N’y voir que des désavantages, c’est passer sous silence les avantages de la nouvelle administration coloniale. Inversement, soutenir que les avantages l’emportent nettement sur les désavantages, c’est occulter le fait que le haut de la pyramide sociale est dès lors occupé par une minorité dominante d’une langue et d’une religion différentes de celles de la majorité.

Reprenons le fil de l’histoire, et examinons maintenant les paradoxes de la construction démocratique. En 1791, avec l’Acte constitutionnel, deux colonies sont créées, le Haut-Canada et le Bas-Canada, qui correspondent à l’Ontario et au Québec d’aujourd’hui, chacune dotée d’un Parlement. Dans les deux cas, les élus ne contrôlent pas le gouvernement, mais les assises de la démocratie sont néanmoins jetées. Bien avant qu’elle ne porte ce nom, l’Assemblée nationale du Québec voit donc le jour, mais sous la couronne britannique !

Ce qu’il y a de très étonnant, c’est que cette volonté démocratique est au départ portée essentiellement par les anglophones (appelés alors « les Anglais »), malgré le fait qu’elle avantagera les francophones (appelés alors « les Canadiens ») ; en effet, les premiers envoient, de 1764 à 1784, une série de requêtes au gouverneur et à Londres en vue d’obtenir une assemblée législative16. Quant aux francophones, ils se « déclarent plutôt satisfaits du gouvernement qu’ils ont17 ».

À propos du mouvement des Patriotes de 1837-1838, la narration populaire oppose d’une manière binaire les francophones aux anglophones : les premiers auraient cette fois défendu le Parlement, tandis que les seconds auraient voulu maintenir les privilèges du gouvernement autoritaire. Rien n’est cependant aussi simple. D’abord, la lutte démocratique se déroule également entre anglophones. Ensuite, dans les deux colonies, les réclamations démocratiques sont à ce moment-là rejetées et des rebelles sont pendus : 12 du Bas-Canada et 17 du Haut-Canada. Enfin du côté du Bas-Canada, la bataille pour la démocratie est « tout autant menée par des anglophones que par des francophones18 ».

Dans son Rapport sur les affaires de l’Amérique du Nord britannique (1839), lord Durham propose d’assimiler les francophones et de fusionner les deux colonies en une seule en leur donnant une part égale de la députation, alors que la population du Bas-Canada dépasse largement celle du Haut-Canada. L’Acte d’Union de 1840 apparaît ainsi comme un outrage à la majorité francophone, d’autant plus grand que celle-ci doit assumer les dettes contractées par le Haut-Canada. Pourtant, à peine deux ans plus tard, le nouveau Parlement fonctionne selon la règle de la double majorité. Plus significatif, on adopte une -formule bicéphale avec des co-premiers ministres, l’un de langue anglaise et l’autre de langue française. Trudel écrit : « S’il est vrai qu’il y a en principe fusion des deux provinces, du point de vue de l’administration, elles sont en fait restées l’une et l’autre distinctes comme auparavant19. » La constitutionnaliste Eugénie Brouillet précise le phénomène :

Paradoxalement, c’est donc sous un régime d’union législative que le dualisme culturel est véritablement institutionnalisé par le biais de diverses conventions constitutionnelles […]. C’est ainsi que se développa au sein du Parlement du Canada-Uni une convention constitutionnelle à l’effet que les questions reliées à l’identité culturelle des collectivités en présence (éducation, affaires municipales, etc.) puissent être régies différemment dans chacune des deux sections20.

Autre retournement : en 1848, grâce aux efforts combinés de Louis-Hyppolite

La Fontaine et de Robert Baldwin, le gouvernement devient « responsable » devant le Parlement du Canada-Uni, ce que revendiquaient précisément les réformistes du Haut-Canada et du Bas-Canada pourtant vaincus et réprimés 10 ans plus tôt.

De cette lutte pour la démocratie parlementaire, on peut dresser le bilan suivant : les nationalistes ont raison de souligner les intentions assimilatrices de 1840, mais les avantages de 1848 peuvent être mis sur l’autre plateau de la balance ; quant aux événements de 1837-1838, ils sont emblématiques des démocrates, qu’ils soient anglophones ou francophones. Toute cette période n’est donc que partiellement marquée par un clivage anglophones-francophones : en fait, il s’agit surtout d’une lutte entre l’aristocratie et la bourgeoisie, entre la tradition et la modernité21.

L’instauration du fédéralisme canadien comporte aussi ses paradoxes. Au début des longues négociations qui mèneront à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), l’intention de John A. Macdonald est de construire un État unitaire, avec un seul gouvernement ; en 1865, il reconnaîtra cependant que la forme fédérative s’impose à cause du Québec :

Mais en considérant ce sujet et en le discutant, comme nous l’avons fait dans la conférence avec le désir d’en venir à une solution satisfaisante, j’ai trouvé que ce système était impraticable. Et, d’abord, il ne saurait rencontrer l’assentiment du peuple du Bas-Canada, qui sent que, dans la position particulière où il se trouve comme minorité, parlant un langage différent, et professant une foi différente de la majorité du peuple sous la confédération, ses institutions, ses lois, ses associations -nationales, qu’il estime hautement, pourraient avoir à en souffrir. […] C’est pourquoi […] il ne nous restait qu’à adopter l’union fédérale comme seul système acceptable, même aux provinces maritimes22.

Avec l’AANB de 1867, la majorité francophone du Québec retrouve un espace qui lui est propre, et cette fois avec des pouvoirs réels, le tout à l’intérieur du cadre fédéral23 canadien. Cependant, quand on examine le préambule de l’article 91, notamment la règle touchant « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » — des attributions qui relèvent d’Ottawa —, il est manifeste que l’esprit fédéral est malmené. Il en va de même avec le pouvoir de désaveu et le pouvoir déclaratoire, parmi d’autres dispositions.

Malgré ces entorses indéniables aux principes du fédéralisme, il me semble important de préciser que les francophones ne sont pas étrangers à la -construction de l’AANB. La division des compétences entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux (articles 91 et 92) s’appuie largement sur les réflexions du médecin et politicien francophone Joseph-Charles Taché formulées en 185824. Le résultat des négociations menées par John A. Macdonald et George-Étienne Cartier obtient ensuite un vote serré, mais majoritaire chez les députés francophones25. L’AANB reçoit enfin l’appui de l’Église catholique, qui trône alors au cœur de la société canadienne-française.

Mais il y a plus. Si l’AANB n’offre aucun avantage aux francophones, pourquoi la population du Québec donne-t-elle pratiquement toujours une pluralité de sièges aux conservateurs de Macdonald entre 1867 et 1882, et pourquoi ces mêmes Québécois appuient-ils par la suite massivement les gouvernements libéraux de Wilfrid Laurier, de William Lyon Mackenzie King et de Louis Saint-Laurent ?

À la fin du xixe et au début du xxe siècle, on observe des tensions linguistiques. Les plus bruyantes mettent cependant en cause les francophones des autres provinces canadiennes : l’affaire Riel au Manitoba, en 1885, et l’affaire du règlement 17, en 1912, touchant l’usage du français dans les écoles de l’Ontario, qui toutes deux sont liées à des compétences provinciales. Les historiens -Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert écriront que ces conflits, « malgré leur gravité, ne remettent pas tant en cause le fédéralisme que le parti conservateur26 ». Le politologue Louis Balthazar, pour sa part, pose le diagnostic suivant : « Dans l’ensemble, le nationalisme des Canadiens français entre 1840 et 1960 n’a pas constitué une menace importante pour la majorité anglophone du pays27. » Et, enfin, Gérard Bouchard ne voit dans la réflexion sur le statut politique du Québec pendant toute cette période — sauf pour une ou deux exceptions — qu’une pensée équivoque et fragmentaire28. L’image d’une nation tiraillée par ses paradoxes l’emporte, selon moi, sur celle d’une nation « tétanisée » par la peur.

Au plan économique et social, le portrait est toutefois différent. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, instituée par le gouvernement fédéral en 1963, a fait ce constat :

Il ressort de notre étude sur les aspects sociaux et économiques de la vie au Canada (d’après le recensement de 1961), que les Canadiens d’origine française et ceux d’origine britannique ne sont pas des partenaires égaux. Selon toutes les mesures statistiques que nous avons appliquées, les Canadiens d’origine française se classent beaucoup plus bas dans l’échelle socio-économique. Ils sont moins bien représentés dans les postes d’influence et d’autorité, ne possèdent qu’une part réduite de la propriété des entreprises et ont moins facilement accès aux fruits de la technologie29.

Les inégalités entre francophones et anglophones touchent tous les domaines : la santé, l’éducation, le logement. Elles se manifestent en particulier dans le monde du travail, où souvent les ouvriers sont des francophones, et les patrons des anglophones. Les grandes grèves, celle d’Asbestos (1949), de Louiseville (1952) ou de Murdochville (1957), pour ne citer que celles-là, témoignent d’une inégalité systémique. D’une manière symbolique, mais percutante, l’émeute de 1955 au Forum de Montréal, provoquée par la décision du président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, de suspendre le joueur vedette Maurice Richard, met en lumière le même clivage. André Laurendeau, alors éditorialiste au journal Le Devoir, écrit au lendemain des événements : « La foule qui clamait sa colère jeudi soir dernier n’était pas animée seulement par le goût du sport ou le sentiment d’une injustice commise contre son idole. C’était un peuple frustré, qui protestait contre le sort30. »

À première vue, on serait ici devant une situation binaire. Il n’y aurait ni ambiguïté ni paradoxe, rien pour nourrir l’ambivalence. Tout serait en place pour justifier un projet de libération des francophones de la domination anglophone. Mais qui est responsable de l’infériorité économique incontestable dans laquelle se trouvent les francophones du Québec ? Dans les cercles intellectuels, parmi les sociologues et les historiens, deux points de vue s’affrontent au tournant des années 1960.

Pour les nationalistes québécois, l’infériorité économique des francophones s’expliquerait par la domination anglophone. Selon Maurice Séguin, les -Canadiens (ou les francophones) sont « exclus, en pratique, du grand -commerce31 », « exclus de l’exploitation primaire des grandes ressources naturelles », et sont devenus alors des « prolétaires-serviteurs du Conquérant ».

De cette série d’exclusions découlait logiquement la mainmise des Conquérants sur l’économie du Québec. […] les Canadiens, devenus semblables aux noirs des colonies africaines d’exploitation, étaient relégués de force en marge de la vie économique de leur propre patrie. […] Aux Britanniques, la direction et la propriété de la plupart des grandes entreprises ; les Canadiens fourniront la main-d’œuvre.

Selon cette école de pensée, le blocage est donc principalement exogène, venant de l’« Autre » : le fédéralisme, les Canadiens anglais et, à l’origine, la Conquête de 1760. Chez Séguin et d’autres, l’indépendance du Québec devient conséquemment la solution32.

Pour ceux qui récusent la lecture nationaliste, la cause est carrément endogène, et la solution est évidemment différente. Pour Pierre Elliot Trudeau ou pour le journaliste Jean-Charles Harvey, ainsi que pour plusieurs artistes progressistes associés au Refus global de 1948, cette infériorité s’explique par les choix des élites francophones, marquées par un conservatisme économique que distille l’Église catholique par son contrôle des consciences. Trudeau écrira : « Notre pensée sociale fut tellement idéaliste, tellement aprioriste, tellement étrangère aux faits, et pour tout dire tellement futile, qu’elle ne réussit à peu près jamais à prendre corps dans des institutions dynamiques et vivantes33. » L’agriculturisme et le traditionalisme qui dominent la littérature canadienne-française34 depuis presque un siècle sont aussi pointés du doigt ; on accuse les mentalités et la culture de l’époque de nourrir le mépris du commerce, de l’industrie et de la modernité. Selon cette interprétation, ce sont les Canadiens français qui se sont exclus du développement économique. Cette thèse recoupe celle de plusieurs sociologues, notamment Maurice Tremblay35 et Norman W. Taylor36.

Certains faits appuient fortement cette deuxième interprétation : le Québec sera la dernière province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes, et il nationalisera l’hydroélectricité bien après l’Ontario, le Nouveau-Brunswick ou le Manitoba… Quand Maurice Duplessis, au pouvoir depuis 1944, meurt en 1959, le Québec, de par ses propres choix, souffre de sous-investissement autant dans le domaine de l’éducation que de la santé37, infligeant à la majorité francophone un retard historique par rapport aux pratiques gouvernementales qui traversent l’Occident d’après-guerre. Et notons que Duplessis n’a jamais eu l’appui électoral des Anglo-Québécois, notamment ceux de l’Ouest de -Montréal, qui votaient systématiquement pour les libéraux.

Cela ne signifie pas que le Canada anglais soit sans reproche, en particulier aux yeux de Trudeau. Dans « La nouvelle trahison des clercs », un long texte publié dans la revue Cité libre au début des années 1960 dans lequel il attaque les « séparatistes », il blâme sévèrement les Canadiens anglais de vouloir « assimiler les Canadiens français », un sentiment, qui « ne s’est jamais dédit et n’a jamais cessé de caractériser l’attitude des Canadiens de langue anglaise vis-à-vis les Canadiens français38 ». Au plan économique, il précise comment les Canadiens anglais en sont venus à considérer le Canadien français comme un « cochon de payant » qu’on exploite à répétition. Trudeau écrit encore : « En matière sociale et culturelle enfin, le nationalisme canadien-britannique s’exprima tout simplement par le mépris : des générations entières d’anglophones ont vécu dans le Québec sans trouver le moyen d’apprendre trois phrases de français. » À ses yeux, le nationalisme des francophones apparaît donc comme une réponse au « nationalisme agresseur » des anglophones.

Au tournant des années 1960, les intellectuels sont donc toujours divisés. Dans sa large majorité, la société québécoise reste profondément ambivalente. En simplifiant, on peut imaginer comme suit les deux facettes du problème.

D’un côté, le Québec français et le Canada anglais vivent dans une ignorance mutuelle — les deux solitudes —, mais la relation n’est pas suffisamment tendue de 1760 à 1960 pour que les mots « indépendance », « souveraineté » ou « séparation » soient significativement présents dans le discours politique. Et cela s’explique probablement par les faits suivants : 1) la Conquête a, malgré tout, été porteuse d’avantages ; 2) les anglophones ont également contribué à l’instauration de la démocratie ; 3) l’État fédéral canadien résulte d’une co-construction dans laquelle les francophones ont joué un rôle certain ; 4) le poids des mentalités conservatrices, propres à la société québécoise, fut suffisant pour endiguer l’émergence de visions alternatives.

De l’autre côté, si ces mêmes mots font irruption rapidement dans la vie politique au début des années 1960, c’est probablement dû aux faits suivants :

1) les Canadiens anglais ont nourri un « mépris » à l’endroit des Canadiens français ; 2) ces derniers demeurent dans une situation économique inférieure à celle des anglophones ; 3) cette inégalité s’est traduite dans tous les aspects de la vie quotidienne ; 4) il est légitime, à partir de ce qui est visible à l’époque, d’attribuer la cause de cette inégalité au fédéralisme canadien et au statut minoritaire des francophones à l’intérieur du Canada, même si l’interprétation contraire est aussi légitime.

1960-1995 : la montée du souverainisme

Encore aujourd’hui, il nous est difficile de comprendre avec précision le tournant des années 1960. Sans aucun doute, des changements de fond étaient inévitables. Dans son ouvrage Le Québec en mutation, le sociologue Guy Rocher écrit : « […] le Québec a vécu une étrange contradiction dans la première moitié du xxe siècle ; il adoptait les structures de la civilisation industrielle, mais il gardait la mentalité, l’esprit et les valeurs de la société préindustrielle39. » Pendant les années 1960, on pourrait dire que les mentalités rejoignent la modernité de la structure industrielle.

Ce rattrapage a été précipité, peut-être même provoqué, par plusieurs phénomènes qui marquent largement le monde occidental : l’arrivée des baby–boomers à l’âge adulte ; l’émergence de la contre-culture ; la montée d’un nouveau féminisme ; l’accès à de nouveaux contenus idéologiques grâce à la télévision. Ce vent de changement trouve des échos sur la scène internationale : les mouvements de décolonisation en Afrique et en Asie, les manifestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis et même les réformes menées au sein de l’Église catholique avec Vatican II.

Dans ce nouveau contexte, la pensée politique québécoise traditionnelle se redéfinit. Quatre changements majeurs caractérisent le passage de l’ancien au nouveau nationalisme :

- De « canadien-français » et ethnique, il devient « québécois » et civique ;

- De droite qu’il était politiquement, il devient clairement de centre gauche, voire étatiste, sinon keynésien ou social-démocrate ;

- De religieux qu’il était, il devient laïque ;

- D’autonomiste, il devient largement indépendantiste, sans pour autant être violent40.

En appliquant la typologie de Gérard Bouchard, on peut avancer que le Québec passe alors assez rapidement d’une pensée équivoque à une pensée organique, laquelle se caractérise par une capacité à intégrer les contradictions et à trouver des solutions.

Considérons d’abord les trois premiers changements, bien plus consensuels que le quatrième. Quand les problèmes socioéconomiques, de même que ceux qui touchent la santé ou l’éducation, sont posés dans le cadre des frontières du Québec et non plus de celles du Canada français, il est beaucoup plus facile de définir des projets politiques et, pour les partis politiques, d’entreprendre des actions et d’obtenir des succès électoraux. L’action gouvernementale québécoise devient alors plus efficace, le Québec n’ayant plus à transiger avec le -gouvernement fédéral ou avec les législatures des autres provinces. Ce recentrage territorial est décisif. En étant social-démocrate, le nouveau nationalisme peut traiter la plupart des problèmes socioéconomiques des Québécois non comme des fatalités, mais comme des questions auxquelles il faut dorénavant trouver des solutions pratiques, qui prendront la forme de politiques publiques. Enfin, en cessant d’être religieux et conservateur, le nouveau nationalisme est en accord avec les phénomènes contestataires de l’époque, particulièrement présents chez les jeunes. Tous ces éléments se nourrissent mutuellement et provoquent le « dynamisme collectif » que Bouchard associe à la pensée organique.

Pendant la première moitié des années 1960, c’est le Parti libéral du Québec qui incarne ce nouveau nationalisme, du moins en ce qui a trait aux trois premiers changements que j’ai mentionnés. Sa victoire de juin 1960, avec l’« équipe du tonnerre » et le slogan « C’est l’temps que ça change », lance une période que l’on qualifiera par la suite de « Révolution tranquille ». Dans le discours du budget de 1962, le premier ministre Jean Lesage est très clair :

[…] nous nous rendons facilement compte que notre puissance matérielle est loin de correspondre, toutes proportions gardées, à celle de nos compatriotes de langue anglaise ou de nos amis américains. Il y a évidemment des raisons valables pour expliquer cet état de choses, mais celui-ci n’en demeure pas moins inquiétant […]. Devons-nous, dans ces conditions, nous résigner et prendre pour acquis que nous ne pouvons rien pour remédier à une situation qui dure depuis déjà si longtemps ? Je crois que, si telle devait être notre attitude, c’est alors que nous manquerions de réalisme. Nous possédons en effet un instrument, un levier commun grâce auquel nous pouvons anticiper des réussites étonnantes : évidemment nous ne pouvons en attendre des miracles, mais dans notre situation nous serions coupables de ne pas nous en servir. Ce levier commun, c’est notre gouvernement, notre État du Québec ; il ne faut pas oublier que c’est la plus puissante institution dont nous disposions et cela à tous les points de vue41.

Ce virage consensuel vers un État très interventionniste se matérialisera rapidement et se poursuivra jusqu’au début des années 1980 avec une forte augmentation des dépenses publiques, et une multiplication des sociétés d’État et des interventions gouvernementales. Sur le plan identitaire, l’appellation « Canadien français » est remplacée par « Québécois », tout comme celle de « province de Québec » par « État du Québec ». Quant à l’Église, autrefois omniprésente, elle perd le contrôle des systèmes de santé et d’éducation ; de plus, ses effectifs — prêtres et religieuses — diminuent de la moitié en moins de 20 ans, et la pratique dominicale s’effondre pendant la même période42. La fin de l’hégémonie du clergé laisse évidemment beaucoup de place à de nouvelles idées. Poètes et intellectuels mettent en avant le Québec en mutation ; un « nous » moderne traverse la littérature et la chanson. Des différents indices qui témoignent de cette modernisation, le plus éloquent est peut-être la chute draconienne du taux de fécondité : en moins de 10 ans, il baisse de 50 p. 10043. Voilà pour les éléments consensuels.

Mais, des quatre éléments qui caractérisent le passage de l’ancien au nouveau nationalisme, il en reste un qui divise profondément la société québécoise : celui de l’indépendance. Est-elle un objectif possible, envisageable, souhaitable ou nécessaire ? On peut sur ce plan observer quatre postures bien différentes.

La première est celle du Parti libéral du Québec (PLQ). Son nationalisme est particulièrement manifeste lors de la campagne électorale de 1962, où le slogan « Maîtres chez nous » est mis en avant. Les libéraux sont également nationalistes en instaurant en 1965 la doctrine Gérin-Lajoie, qui fonde la personnalité internationale du Québec. En 1974, ils le sont encore avec la Loi sur les langues officielles, qui fait du français la langue officielle et vise à réglementer l’accès aux écoles pour les enfants des immigrants. En 1980, Claude Ryan, qui en est le chef, le sera aussi avec le Livre beige, dans lequel il propose un Canada plus décentralisé. À la suite de l’échec de l’Accord du lac Meech, c’est Robert Bourassa qui affirmera le droit à l’autodétermination en disant : « Le Canada anglais doit -comprendre de façon très claire que, quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement44. » Plus récemment, Jean Charest45 et Philippe Couillard46 ont reconnu que le Québec aurait les moyens et les ressources nécessaires pour devenir un pays souverain. En somme, le nationalisme des libéraux est réel mais modéré, et toujours respectueux du cadre fédéral. Pour le PLQ, la souveraineté est possible, mais elle n’est pas souhaitable et, surtout, pas nécessaire.

La deuxième posture est celle de l’Union nationale, encore très présente pendant les années 1960. En 1965, son chef, Daniel Johnson, avait étonné tout le monde en lançant un pamphlet intitulé Égalité ou indépendance, dans lequel il affirmait : « J’estime qu’on ne doit pas, a priori, rejeter la solution séparatiste47. » Johnson n’est pas pour autant indépendantiste, puisque, pour lui, cette option est plus une arme qui sert de menace qu’un réel premier choix. La souveraineté n’est donc pas un souhait, mais une solution envisageable, une « police d’assurance ».

La troisième posture est celle du Parti québécois (PQ), fondé en 1968 par René Lévesque. S’agit-il d’un parti indépendantiste ? À première vue oui, mais sur le fond, il défend en fait une nouvelle « entente Québec-Canada, d’égal à égal », connue sous l’expression « souveraineté-association ». Aux référendums de 1980 et de 1995, le PQ présente chaque fois une logique d’association ou de partenariat avec le Canada, comme s’il reconnaissait tacitement que, pour la plupart des Québécois, l’avenir du Québec était impensable en dehors d’un lien solide avec le Canada et des avantages qui y sont liés.

La quatrième et dernière posture a reçu l’assentiment de beaucoup moins de Québécois. C’est celle du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), de Pierre Bourgault, mais aussi de certains sous-groupes du PQ dont les mentors ont été Jacques Parizeau ou Camille Laurin. Jusqu’aux années 2000, elle est également présente dans la communauté artistique et intellectuelle : pensons à Pierre Vallières (Nègres blancs d’Amérique, 1968), à Michèle Lalonde (Speak White, 1968), à -Gaston Miron (L’homme rapaillé, 1970) ou encore à Pierre Falardeau, qui se fait le critique acerbe et sarcastique de l’ambivalence des Québécois (Elvis Gratton, 1985).

En somme, ici, il n’y a pas de consensus, mais une variété de postures plus ou moins nationalistes. À l’exception de la quatrième, ces projets restent marqués par une équivocité qui leur donne un caractère ambigu : pour les libéraux et l’Union nationale, c’est « le Canada, mais », tandis que pour les péquistes, c’est « le Québec, mais ».

Sur la scène électorale québécoise, assez rapidement, l’affrontement se déroule à deux48, entre le PLQ et le PQ. En 1970, à son premier rendez-vous électoral, le PQ obtient 23 p. 100 du vote. En 1973, il gagne 30 p. 100 et, en 1976, il prend le pouvoir avec 41 p. 100 des votes et la promesse de tenir un référendum sur l’avenir du Québec.

À la fin des années 1970, le PQ est un puissant parti de masse, avec plus de 250 000 membres49. Des universitaires prestigieux, puis des figures connues du monde des médias, ont joint ses rangs. Sa puissance vient du fait qu’il arrime son projet de souveraineté au mouvement de la Révolution tranquille, avec ce qu’il contient de modernité, de quête de liberté et d’interventionnisme étatique.

Malgré cette montée, l’appui à la souveraineté atteint seulement 40 p. 100 au référendum de 1980. Cette difficulté resterait inexplicable si l’on négligeait le rôle du premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau dans la dynamique politique, et surtout ce que l’homme lui-même représentait.

Pendant les années 1940 et 1950, Trudeau se distingue par ses attaques publiques contre le régime de Duplessis et par son soutien aux grévistes d’Asbestos. En 1967, alors ministre fédéral de la Justice, il apparaît comme un -innovateur en présentant un projet de loi décriminalisant l’homosexualité et l’avortement et facilitant le divorce.

Dès qu’il devient premier ministre du Canada, en 1968, il instaure le bilinguisme officiel dans l’administration publique fédérale, ce qui mécontente le Canada anglais. À l’ouverture du débat sur le projet de loi menant à la Loi sur les langues officielles, il rappelle « l’existence des deux principaux groupes linguistiques, qui sont tous deux assez importants et riches en ressources matérielles et intellectuelles pour résister aux forces de l’assimilation50 ». Puis, en continuité avec les thèses défendues dans Cité libre, il ajoute : « Dans le passé, nos institutions publiques n’ont pas reflété adéquatement cette réalité, qui est à la base même de notre pays. » Son objectif est clair : « Le Canada français peut survivre non en se repliant sur lui-même mais en réclamant au dehors sa part entière de chaque aspect de la vie canadienne. »

Au Canada anglais comme au Québec, Trudeau incarnera le « French power ». De 1968 à 1980, à l’échelle du Canada, le Parti libéral du Canada obtient, proportionnellement, nettement plus d’appuis chez les francophones que chez les anglophones. En 1980, il rafle 74 des 75 sièges du Québec avec 68 p. 100 des voix !

Dans un tel contexte, on saisit mieux pourquoi les Québécois sont restés divisés. Avec des propositions si différentes, sur des enjeux importants touchant autant de dimensions, et qui sont incarnées par deux figures emblématiques issues du Québec, il était difficile d’obtenir un appui massif d’un côté ou de l’autre. Pour le politologue Gérard Bergeron, la dualité Trudeau-Lévesque synthétise ainsi l’ambivalence québécoise, le « miroir à deux faces » qui marque la société québécoise51.

Plus fondamentalement, le plafonnement du mouvement souverainiste s’explique aussi par trois phénomènes objectifs.

Le premier est l’opposition quasi unanime des non-francophones. Le nationalisme qui émerge à partir de 1960 a pour principal combat la défense du français contre l’anglicisation dans les commerces et les entreprises, et l’affichage en anglais. Sa demande est claire : recourir à la loi pour endiguer la progression de l’anglais52. On peut donc comprendre l’opposition des anglophones à ce nationalisme. Sur le projet de souveraineté, l’opposition est bien sûr plus essentielle encore. Les sociologues Gilles Gagné et Simon Langlois écrivaient, au sujet des anglophones : « Ils sont majoritaires dans le Canada et ils deviendraient minoritaires dans un nouveau pays souverain, un changement perçu à tort ou à raison par plusieurs d’entre eux comme menaçant pour leurs droits historiques53. » D’une manière évidente, concilier le souverainisme et la communauté anglophone était — et reste — impossible. Sur la base des données de 1980, année où s’est tenu le premier référendum, en posant que la quasi-totalité des 20 p. 100 de non-francophones étaient hostiles au projet54, les souverainistes devaient alors obtenir l’appui de plus de 60 p. 100 des francophones pour franchir le seuil des 50 p. 100.

Le deuxième phénomène tient à l’appui des francophones eux-mêmes. Pour que le projet de souveraineté et de libération nationale soit cohérent, l’histoire de 1867 à 1967 devait être réinterprétée : les leaders souverainistes devaient présumer que le Québec francophone antérieur à 1960, qui avait appuyé Duplessis et les gouvernements fédéralistes pendant 100 ans, était dans la « grande noirceur », voire dans l’« aliénation ». Par exemple, pour Maurice Séguin, reconnu comme « le théoricien de l’indépendance55 », les aménagements constitutionnels de 1867 ont « endormi » les gens du Québec : « Sans trop s’en rendre compte, ils acceptèrent la subordination économico-sociale […] sans voir combien elle était pernicieuse56. » C’est ce que soutient en gros la génération des baby-boomers face à la précédente. Qu’elle soit fondée ou non, cette relecture nécessaire du passé a eu un prix : pendant 50 ans, la démarcation générationnelle fragmente la majorité francophone57 ; et deux visions s’opposent dans les familles.

Mon analyse des données recueillies grâce aux grandes enquêtes électorales canadiennes58 permet d’ailleurs de retracer ce phénomène (voir les figures 1 et 2). De 1968 à 2015, la génération qui précède le baby-boom demeurera systématiquement et significativement hostile au projet de souveraineté. Les baby–boomers trouveront cependant des alliés chez la génération suivante, la génération X, mais la plus jeune génération — celle des Y — montre au fil des années des réticences, étant plus préoccupée par l’environnement et les questions économiques. Selon une enquête CROP de 2014 menée auprès de 500 personnes de 18 à 24 ans, « [l]es deux tiers des répondants jugent en effet que le fédéralisme canadien comporte plus d’avantages que d’inconvénients pour le Québec59. »

Aurait-il été possible de surmonter ce clivage générationnel ? Difficilement, selon moi. Pour concilier logiquement les appuis répétés de l’électorat québécois aux politiciens fédéralistes d’Ottawa et de Québec, de 1867 à 1967, avec le récit de la domination, il fallait nécessairement présumer une aliénation qui aurait handicapé lourdement la clairvoyance des générations antérieures.

Enfin, le troisième phénomène est lié aux classes sociales. Son impact est plus insaisissable. Dans l’imaginaire populaire, on trouve fréquemment le prolétaire francophone, résigné puis révolté. Parmi les chansonniers, c’est le cas chez Claude Gauthier avec « Le grand six pieds » (1960), Raymond Lévesque avec « Bozo-les-culottes » (1967) et Félix Leclerc avec « L’alouette en colère » (1972).

Cette opposition de classes, bien qu’elle fasse écho à une certaine réalité, doit être considérée avec précaution, selon moi. Les données de l’étude électorale canadienne de 1968 montrent certes un appui à la souveraineté plus grand chez la classe défavorisée, mais la relation statistique est à peine significative. Les analyses du sociologue Maurice Pinard, tirées d’une enquête de 1963, indiquent que c’est surtout la classe moyenne, en particulier les professionnels et les travailleurs des services, qui adhère au projet60. Dans ses analyses subséquentes, il dira que ce sont plus précisément les intellectuels — enseignants, artistes, créateurs, écrivains — qui fourniront l’adhésion la plus ferme à la cause souverainiste61. Le sociologue Marcel Fournier affirme pour sa part que ce sont les « travailleurs du langage62 », souvent membres de la classe moyenne et dotés d’un « capital culturel », qui appuient le plus l’option souverainiste. Pendant les années 1990, quand le projet reçoit les plus forts appuis, c’est cependant la classe la plus fortunée qui y adhère le plus, du moins proportionnellement. La figure 2 illustre l’évolution des appuis63.

Les leaders souverainistes auraient-ils pu mieux concilier les intérêts des différentes classes dans leur rhétorique et leurs actions ? Avant de prendre le pouvoir, René Lévesque aimait à dire qu’il avait un « préjugé favorable aux travailleurs ». Une fois au pouvoir, le PQ a tenté d’établir un large consensus autour de son projet et de sa gouvernance, en particulier par l’organisation de grands sommets (en 1977, 1982, 1996, 2000) réunissant les principaux acteurs -économiques. Cependant, quand la crise économique a frappé le Québec en 1982, ce n’était plus possible : plusieurs militants syndicaux ont alors rompu les ponts avec le PQ.

Au plafonnement des appuis à la souveraineté, il y a une exception : les années 1988-1992. Les controverses autour de l’Accord du lac Meech mené par le premier ministre Brian Mulroney puis l’échec de l’accord en juin 1990 entraînent une hausse du soutien jamais vue : en septembre 1990, l’appui à la souveraineté atteint 61 p. 10064. Pierre Bourgault, ancien chef du RIN, lance alors : « Un référendum, et vite, ça presse65 ! » L’année suivante, Claude Gauthier, vice–président de la maison de sondage CROP, affirme pour sa part :

Mais le OUI l’emporterait-il s’il y avait un référendum demain matin ? Pas sûr. […] il y a un « noyau fort » d’environ 40 p. 100 d’indépendantistes au Québec. Parmi les autres, il y a de tout : des déçus, des stratèges qui veulent faire « bouger » le Canada anglais, d’autres qui se disent : « Si on nous pousse à bout…66 »

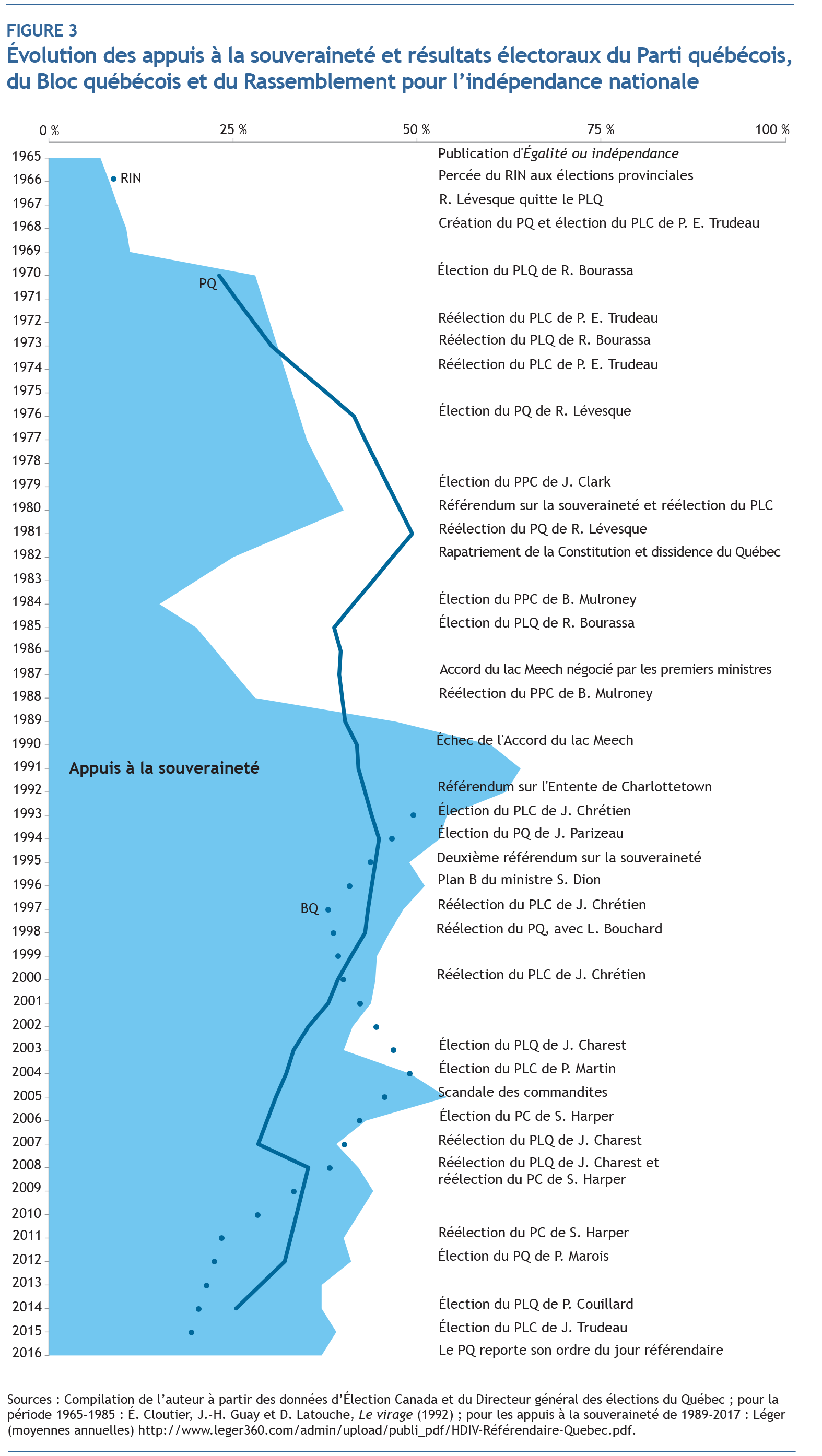

Les analyses faites par la suite confirmeront cette part d’hésitation : plus la question est univoque (séparation, indépendance), plus le niveau d’appuis est faible. Inversement, plus la question implique une nouvelle association, une nouvelle entente ou un partenariat avec le Canada, plus l’appui augmente67. C’est donc dire que, même au sommet de ses appuis, la souveraineté comporte une part indéniable d’ambivalence. La figure 3 résume l’évolution des appuis et rappelle les événements politiques clés de ces années.

1995-2017 : le déclin du souverainisme

La dernière période est marquée par une contraction du mouvement souverainiste, une contraction d’abord faible, puis plus prononcée depuis une dizaine d’années. Comment l’expliquer ? Reprenons le fil de l’histoire pour une dernière fois.

Quand Lucien Bouchard prend la tête du PQ et du gouvernement du Québec après la démission fracassante de Jacques Parizeau au lendemain de la défaite référendaire de 1995, il a bon espoir de relancer l’appui à la souveraineté, mais six ans plus tard, celui-ci oscille autour de 45 p. 100. Plus révélateur encore, au scrutin fédéral de novembre 2000, les libéraux de Jean Chrétien obtiennent plus de votes que le Bloc québécois. Au moment de sa démission, en janvier 2001, Bouchard fera le constat suivant :

[…] je reconnais que mes efforts pour relever rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains. Il n’a donc pas été possible d’engager une démarche référendaire à l’intérieur de l’échéancier rapproché que nous aurions souhaité. […] J’assume toute la part de responsabilité qui m’échoit pour n’avoir pas réussi à raviver la flamme et à sensibiliser nos concitoyens à la gravité de la situation68.

Après le référendum de 1995, les sondeurs enregistrent des fluctuations notables, liées au « Plan B » de Stéphane Dion, à l’arrêt de la Cour suprême sur le droit à la sécession et à la « Loi sur la clarté », puis en 2004 avec le scandale des commandites, mais la courbe retombe. La sociologue Claire Durand dira : « Certains événements ont amené une hausse de l’appui mais l’impact des événements ne dure pas69. »

Pour comprendre ce déclin, plusieurs mettent l’accent sur les problèmes de leadership au PQ, d’autres pointent du doigt la dispersion des forces souverainistes. Si ces éléments exercent une influence, je crois qu’ils masquent des facteurs plus fondamentaux.

Le premier questionne la pertinence actuelle des motifs qui ont alimenté le souverainisme pendant les années 1960 et 1970. Dans pratiquement tous les domaines, les conditions de vie des francophones du Québec ne sont plus inférieures à celles des anglophones du Québec ou du Canada. Les « raisins de la colère » sont disparus, comme je l’ai dit en 200370.

Par exemple, selon les données traitées par le démographe Raymond -Bourbeau71, l’écart entre l’espérance de vie des Québécois francophones et des Québécois anglophones — autant chez les hommes que chez les femmes —, qui était de presque cinq ans à la fin des années 1950, se limite à quelques mois en 2001. Toujours en matière d’espérance de vie, l’écart entre le Québec et l’Ontario, qui était de trois ans en 1970, n’était plus que de quelques semaines en 2011.

L’économiste Pierre Fortin dresse un bilan pareil sur le plan des revenus72. En 1960, « le salaire moyen des hommes francophones unilingues équivalait à -seulement 52 p. 100 de celui des hommes anglophones, bilingues ou uni-lingues ». En 2008, presque 50 ans plus tard, « le niveau de vie total des Québécois -équivalait à 99 % de celui des Ontariens » : au Québec, les francophones ont vu leur situation s’améliorer d’une façon « fulgurante », écrit-il. Côté propriété, « les entreprises francophones contrôlent aujourd’hui les deux tiers de l’emploi au Québec, contre moins de la moitié en 1960. Nous sommes, écrit-il, beaucoup plus “maîtres chez nous” qu’en 1960. » Côté développement social, le même diagnostic s’impose : « Après 50 ans, force est de constater que le Québec est au sommet de l’Amérique du Nord dans cette dimension. […] le taux de pauvreté absolue et le degré d’inégalité du revenu disponible sont plus bas chez nous que partout ailleurs sur le continent. » L’ancien ministre péquiste Joseph Facal constate pour sa part en 2010 : « Il y a d’abord le fait indéniable que le Québec a réussi à se moderniser et à prospérer à l’intérieur du système politique canadien73. » Selon lui, le Québec serait même l’une des « grandes réussites du monde occidental ».

Plus globalement, le Canada projette une image enviable : selon les Nations unies, il fait partie des 10 pays offrant la meilleure qualité de vie ; en matière de droits humains, de respect des minorités, il est placé au deuxième rang des pays « les plus progressistes » du globe74 ; et il se classe au huitième rang pour ce qui est de l’indice du bonheur75. Par ailleurs, en matière de politique étrangère, les choix du gouvernement fédéral rejoignent ceux du Québec, qu’il s’agisse du libre-échange (1988), de la guerre en Irak (2003) ou de l’intervention dans les Balkans (1992-2004). Cette concordance de vues tranche avec les tensions qui ont marqué les crises de la conscription lors des deux grandes guerres avec les émeutes de Québec en 1918 ou le plébiscite de 1942.

Le deuxième facteur concerne la gouvernance fédérale. Lorsqu’il a été écrit, l’AANB donnait les pouvoirs les plus importants de l’époque au gouvernement fédéral — les douanes, les postes, les taxes et l’armée. Les pouvoirs des provinces — santé, éducation, ressources naturelles — étaient au xixe siècle associés à la charité, aux Églises et aux entreprises. En 150 ans, une inversion s’est opérée : l’État moderne est devenu d’abord et avant tout un immense dispensateur de services de santé et d’éducation, et il encadre les entreprises et la gestion des ressources. Les douanes et les questions tarifaires ont perdu une large part de leur importance avec la mondialisation. Le pouvoir de désaveu et le pouvoir déclaratoire — des entorses à l’esprit du fédéralisme présentes dans l’AANB — n’ont pas été utilisés depuis longtemps. Et les pouvoirs non définis sont en fait à l’avantage des provinces, l’environnement en étant un bel exemple76. De plus, au cours des dernières années, dans plusieurs domaines, l’asymétrie a prévalu : on accepte ainsi que les provinces, et le Québec en particulier, agissent différemment les unes des autres dans la gestion des services publics et de certains programmes.

Selon les travaux d’Aaron Schneider, le Canada serait déjà l’une des fédérations les plus décentralisées du monde sur les plans politique, fiscal et administratif77. Et, selon les données de l’OCDE, le poids de l’administration centrale, par -rapport à l’ensemble des administrations publiques, y serait particulièrement faible (le Canada occupant sur ce plan le 29e rang sur 33), plus faible qu’aux États-Unis et qu’en Australie78.

Face au gouvernement fédéral, la pensée souverainiste se bute donc à une autre difficulté : comment maintenir l’idée que le Canada veuille « étouffer » le Québec, alors que le pays est relativement décentralisé et que le gouvernement fédéral évite de provoquer des heurts avec les provinces dans certains dossiers ?

Comble du paradoxe, on peut aussi avancer que c’est le Québec, marqué par un souverainisme déjà présent pendant les années 1960 puis menaçant pendant les années 1970, qui a contribué à faire changer des choses. Les questions restent hypothétiques, mais elles ne sont pas dépourvues de pertinence : par exemple, pendant les années 1960, le Canada anglais aurait-il accepté — même à contrecœur — le bilinguisme officiel de Pierre Elliott Trudeau s’il n’avait pas senti la montée d’une menace indépendantiste ? Au milieu des années 1970, Robert Bourassa aurait-il fait du français la langue officielle s’il n’y avait pas été entraîné — peut-être malgré lui — par le désir encore plus grand qui animait ses adversaires souverainistes ? Il est enfin difficile de croire que la naissance du « Québec inc. » n’ait pas tiré profit du nationalisme économique insufflé par les premiers ministres Jacques Parizeau et Bernard Landry, et plus largement par l’audace que contient le projet souverainiste.

Par sa présence et sa puissance relative, le souverainisme a donc donné des fruits — économiques, sociaux et culturels —, même si le projet en tant que tel n’a pas été réalisé. Cependant, ses succès ont peut-être aussi provoqué, cruellement, son déclin ! Autrement dit, on pourrait affirmer que le souverainisme a été utile sans pour autant aboutir. L’enquête de 1963, dirigée par Maurice -Pinard et que j’ai citée plus haut, avait déjà souligné cette dynamique singulière : si à peine 10 p. 100 des répondants alors interrogés comptaient voter pour un parti « séparatiste », 46 p. 100 estimaient néanmoins que « le séparatisme a[vait] fait plus que d’autres mouvements nationalistes pour réveiller les Canadiens français à leurs propres problèmes79 ».

Le troisième facteur lié au déclin du souverainisme touche la composition démographique du Québec. Jusqu’à la fin du xxe siècle, la fracture linguistique restait principalement entre francophones et anglophones, mais, avec l’immigration, la proportion de Québécois dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais (les allophones) a progressivement augmenté, contribuant par ailleurs à contrer le vieillissement de la population. Devant le « nous » francophone (78,2 p. 100), ce n’est plus une minorité principalement anglophone (8,3 p. 100), fortunée et occupant des fonctions de direction (et adossée politiquement, économiquement et culturellement à la majorité anglophone du Canada), que l’on retrouve, mais une minorité largement allophone (13,5 p. 100), éclatée, variée dans ses origines ethniques et ses pratiques confessionnelles, souvent plus défavorisée économiquement que la majorité francophone80. Marco Micone, un auteur québécois d’origine italienne, fait référence à ce changement dans son poème « Speak what » (1989), où il déplore que la majorité francophone agisse à l’endroit des néo–Québécois de la même façon qu’agissait naguère l’élite anglophone à l’endroit de la majorité francophone. La dualité linguistique traditionnelle est donc devenue partiellement obsolète. Et l’expression de craintes à l’endroit des minorités confessionnelles donne dans certains cas un caractère ethnique, voire « raciste », au souverainisme, plaçant le PQ en porte-à-faux avec son progressisme passé. C’est du moins ce que certains ont décodé81.

Reste le quatrième et dernier facteur, mais non le moindre. Aussi longtemps que l’État n’avait qu’une dimension minimaliste — libérale classique, comme au xixe siècle —, il y avait peu de heurts entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial québécois, les risques de collisions demeurant faibles. Quand l’État fédéral devient progressivement keynésien, sous Mackenzie King notamment, pour faire face aux défis de la Grande Dépression, et que l’État québécois reste essentiellement non keynésien (de 1930 à 1960), la tension augmente d’un cran, mais reste tout de même assez faible. Par contre, quand l’État québécois devient lui aussi interventionniste (à partir de 1960), le niveau de confrontation est maximal, comme si l’un des gouvernements était de trop : le « nation building » québécois heurte alors à répétition le « nation building » canadien.

Toutefois, depuis le début des années 2000, il en va tout autrement. Les Québécois, à l’instar de bien des Occidentaux, estiment que les services publics sont mal administrés82, et ils se plaignent du fardeau fiscal. Pierre Fortin écrit : « Nos sentiments envers l’État québécois se sont considérablement refroidis avec le temps. En 1960, l’État était porteur de tous nos espoirs. Aujourd’hui, devenu omniprésent, il est source de beaucoup de frustrations83. » Concrètement, quand les deux gouvernements cessent de vouloir renforcer l’interventionnisme étatique — sous la pression néolibérale —, la tension entre les deux « nation building » s’estompe. C’est notamment ce qui se passe pendant les années où Stephen Harper est premier ministre ; du coup, les batailles de compétences et les dossiers constitutionnels ne font plus quotidiennement les manchettes.

Quant à la souveraineté, qui consiste à transférer tous les pouvoirs à l’État du Québec, elle ne fait plus rêver parce que l’État et, plus globalement, la sphère politique sont considérés avec cynisme par de nombreux citoyens. Même chez les artistes et les créateurs, l’enthousiasme a chuté. L’écrivain Michel Tremblay et le dramaturge Robert Lepage ont par exemple exprimé leur scepticisme envers le projet en 200684, provoquant étonnement et déception chez les leaders souverainistes. Symptomatique aussi, une large portion de la littérature québécoise ne traite plus du « nous » ni de la québécitude ; comme ailleurs, l’accent y est plutôt mis sur le « moi », les identités de genre et les enjeux interpersonnels.

Quand on met bout à bout tous ces facteurs, la contraction des appuis à la souveraineté cesse d’être mystérieuse. Les facteurs sociologiques, économiques, linguistiques et culturels, sur lesquels les leaders souverainistes n’ont pratiquement aucune prise, ont fait éclater leur rhétorique. Le souverainisme s’est retranché dans un nationalisme défensif, incapable de concilier ses aspirations avec la nouvelle réalité, autant équivoque qu’avant 1960, mais d’une autre manière, miné par d’autres contradictions. Conséquemment, la souveraineté cesse d’être un enjeu central. Pour plusieurs Québécois, elle n’est plus une nécessité ; elle est redevenue un souhait ou simplement une possibilité, une « police d’assurance ». Cette transformation change profondément la dynamique partisane et risquera, selon certains, d’hypothéquer le « modèle québécois »85.

Conclusion

Quand on considère l’évolution historique que je viens de présenter à la lumière des concepts de pensée équivoque et de pensée organique conçus par Gérard Bouchard, un fil conducteur, sinon une rationalité, apparaît assez nettement : l’ambivalence des Québécois vient soit du fait que la balance des avantages et des désavantages de leur situation à l’intérieur du Canada ne penche jamais clairement d’un même côté, soit du fait qu’ils peinent à concilier l’ensemble des composantes de cette situation dans un tout cohérent. Quand on parvient à déterminer les « raisons fortes86 » qui animent les uns et les autres, les différents épisodes de la relation Québec-Canada trouvent leur sens sans que l’on ait à recourir aux concepts d’aliénation et de manipulation.

Ainsi, pour la longue période de 1760-1960, je crois être parvenu à exposer les raisons de l’absence — ou de la marginalité — du projet souverainiste. Pour la période de 1960 à 1995, la progression du projet ainsi que son plafonnement sont explicables. Enfin, pour la dernière période, allant de 1995 à 2017, le déclin n’a rien de mystérieux. Durant chaque phase, il n’y pas d’énigme véritable. On voit aussi que ceux qui accusent les chefs du PQ des échecs et du déclin de l’option souverainiste négligent probablement des causes plus profondes et dont le poids est sans commune mesure avec les mauvais pas de Pauline Marois, de Lucien Bouchard, de Gilles Duceppe ou même de René Lévesque.

L’hypothèse que j’ai avancée au départ n’est évidemment pas démontrée d’une manière catégorique. Les éléments de preuve amenés peuvent susciter des objections, ou à tout le moins des réserves et des nuances. Toutefois, l’analyse me semble suffisamment cohérente pour être soutenue et discutée. Elle recoupe aussi ce que le politologue Louis Balthazar écrivait dans son Nouveau bilan du nationalisme québécois :

En fait, le nationalisme des Québécois aura rarement atteint une intensité propre à lui faire occuper tout le champ des préoccupations. Presque toujours, il a été vécu par la majorité de la population dans l’ambiguïté. […] À chaque fois, le nationalisme souverainiste s’est résorbé en autonomisme, c’est-à-dire en une affirmation de l’identité québécoise à l’intérieur d’un cadre plus vaste87.

À partir de cette rétrospective, est-il possible de faire de la prospective ? Sur la base de l’hypothèse qui m’a servi de fil conducteur, la réponse est simple : fort difficilement. Par définition, la pensée équivoque ne permet pas de solutionner des problèmes : le travail reste en plan, puisque l’on est incapable de concilier les composantes d’une situation qui s’opposent. Il est donc difficile d’imaginer la suite à long terme.

Il est par contre possible de s’interroger sur le court terme et de voir comment le tout dernier épisode du dossier constitutionnel peut être interprété à la lumière des concepts utilisés dans cette analyse.

Dans un document étoffé de presque 200 pages, intitulé Québécois, notre façon d’être Canadiens et déposé le 1er juin 2017, le gouvernement de Philippe Couillard propose à ses partenaires canadiens de reprendre la « conversation constitutionnelle » et de « rebâtir » les « conditions du dialogue »88. Dans la « déclaration d’affirmation89 », le gouvernement retient au départ ce que -Robert Bourassa avait dit en 1990, à savoir que « le Québec est libre de ses choix et capable d’assurer son destin », ce qui est le droit à l’autodétermination. Il rappelle ensuite que la majorité est francophone, mais qu’il existe une communauté d’expression anglaise « qui dispose de droits et de prérogatives qui lui sont propres ». Il souligne l’existence des nations autochtones, puis la diversité culturelle. Il boucle enfin le tout ainsi : « Le Canada doit reconnaître le Québec pour que les Québécois puissent mieux se reconnaître dans le Canada. » Avec clarté, le document synthétise le nationalisme modéré des libéraux québécois.

Malgré son caractère prudent — il n’impose ni échéancier ni ultimatum —, le document a été accueilli très froidement par Justin Trudeau. Pourquoi ? Probablement parce que le gouvernement fédéral a de la difficulté à concevoir -comment il parviendrait à concilier les aspirations du Québec avec celles des autres provinces et celles des communautés autochtones. Le gouvernement Trudeau redoute évidemment qu’un nouvel échec ne provoque un rebond du mouvement souverainiste, sinon des tensions entre les régions. Il se souvient peut-être qu’après les échecs de Meech et de Charlottetown, le Parti progressiste–conservateur avait perdu presque toute sa députation et s’était retrouvé avec deux élus !

L’argumentaire du Québec contient aussi ses propres limites. Selon les auteurs du document, « pour une grande majorité de Québécois, cette multiplicité d’appartenances, loin d’être vue comme une contradiction, se doit plutôt d’être valorisée90 ». Or, selon moi, les appartenances se combinent souvent difficilement. Une grande enquête menée en 201391 par Statistique Canada auprès de plus de 25 000 Canadiens montre que dans toutes les provinces, sauf le Québec, environ 93 p. 100 des répondants, peu importe leurs caractéristiques sociodémographiques, se disent fiers d’être Canadiens. Au Québec, il en va tout autrement : pour l’ensemble des Québécois, cette fierté à l’endroit du Canada tombe à 74 p. 100 ; et, quand on ne retient que les francophones, elle n’est plus que de 69 p. 100. Plus encore, quand on ne considère que les diplômés universitaires, ce sentiment chute à 53 p. 100 ! La tension reste donc manifeste.

En fait, ce qui manque à la position du gouvernement du Québec, c’est une justification claire et forte. Dans le document de 2017, l’objectif de reconnaissance est formulé métaphoriquement : les Québécois ne doivent plus se sentir « exilés » au sein de leur propre pays. On y reprend l’image du politologue Guy Laforest : « […] un exilé de l’intérieur, c’est quelqu’un qui se sent inconfortable, qui vit comme un étranger au sein de son propre pays92 ». L’image est belle, mais elle n’est pas ancrée dans le réel, du moins pour une bonne majorité de Québécois qui restent tièdes devant une reprise du débat constitutionnel. La justification reste juridique, symbolique, dans une sphère abstraite, surtout lorsque l’on tient compte de ce que Philippe Couillard déclarait en 2014 en répliquant aux souverainistes :

Si on était humiliés, opprimés, dans une situation dramatique, on pourrait prendre collectivement la décision de se passer de tout ça […]. On est un peuple libre, on est un peuple heureux, on est un peuple qui est en prospérité, en récupération, finalement, de la prospérité et de la modernité ici au Québec. Je ne vois aucune raison pour laquelle priver les Québécois de leur citoyenneté canadienne93.

L’ambiguïté est à présent celle-ci : sur quelle base l’« exilé heureux » convaincra-t-il ses partenaires canadiens d’amorcer un débat long, lourd et à haut risque ? Quant au reste du Canada, il se trouve lui aussi dans une impuissance : il se fait l’apôtre de l’ouverture sur la scène internationale, mais il est incapable d’obtenir la signature de l’un des peuples fondateurs du pays au bas de la Constitution.

Quand le document des libéraux a été discuté à l’Assemblée nationale, les souverainistes se sont évidemment empressés d’y voir l’aveu d’un échec. Jean-François Lisée a dit : « Simplement l’existence de ce document est un constat, le constat de l’échec canadien à reconnaître la nation québécoise94. » Cependant, les souverainistes sont coincés dans leur propre impuissance. Depuis un peu plus de 10 ans, le PQ a eu quatre chefs, il a multiplié les stratégies, mais n’a pas cessé de perdre des appuis. La gauche a pris ses distances au milieu des années 2000 en créant Québec solidaire, une formation certes souverainiste, mais plus préoccupée de questions sociales que de questions constitutionnelles. François Legault, autrefois figure majeure du PQ, a fondé la Coalition avenir Québec en 2011, une formation rivale qui exclut la souveraineté. Le PQ n’a plus la militance ni la puissance électorale qu’il avait. Le mouvement souverainiste semble incapable de rassembler les différentes tendances qui le composaient naguère, et de concilier leurs différentes propositions. Lui aussi se retrouve dans l’équivocité.

Ce regard sur le présent permet de boucler la boucle. En examinant les difficultés à formuler des solutions pour l’avenir, d’un côté comme de l’autre, on comprend mieux encore ce qu’est la pensée équivoque. Elle n’est pas une pensée faible, immature ou sans imagination. Si elle ne parvient pas à concilier les contradictions, c’est que celles-ci apparaissent inconciliables, du moins avec les matériaux du moment, souvent trop contradictoires. Peu importe comment le problème est retourné, aucune solution claire et convaincante ne s’impose.

A posteriori, il est bien sûr possible de déceler dans la pensée équivoque des erreurs, des ignorances, des faiblesses, voire des marques d’aliénation ou de manipulation, mais cet exercice de télescopage est lui-même trompeur. Quand on tente tant bien que mal de reconstituer ce qui est accessible aux acteurs politiques, mais aussi aux intellectuels et aux simples citoyens, on constate assez nettement combien, pour des périodes plus ou moins longues, il est difficile de définir des projets qui susciteront l’adhésion populaire. À la limite, il en résulte un compromis, négocié par les élites politiques, derrière des portes closes.

Pour la suite, tout nous conduit donc à cette précaution : il faudra peut-être que de nouvelles questions se posent, ou qu’un nouveau contexte apparaisse pour que l’on trouve, d’un côté comme de l’autre, des solutions et des argumentaires qui, toutefois, restent aujourd’hui encore inimaginables.[:fr]Au cours des 50 dernières années, le Québec a souvent lancé au reste du pays l’ultimatum suivant : « J’en veux plus, sinon je pars ! » Après deux référendums québécois (1980 et 1995) et un référendum canadien (1992), après maintes conférences constitutionnelles et de nombreux rapports et débats qui ont dominé la scène politique canadienne pendant plus d’une génération, une énigme troublante est progressivement apparue : le Québec reste insatisfait, et pourtant il n’est pas parti !

Que le Québec n’ait pas eu gain de cause relève de l’évidence. Depuis que la Constitution canadienne a été rapatriée de Londres en 1982, aucun des 10 premiers ministres qui se sont succédé au Québec n’a voulu la signer. Les tentatives de réformes constitutionnelles — lac Meech (1987-1990), Charlottetown (1992) et Calgary (1997) — ont échoué l’une après l’autre. Depuis, ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements des autres provinces ne veulent rouvrir la Constitution. En juin 2017, quand le premier ministre du Québec a proposé d’amorcer une « conversation constitutionnelle » visant à reconnaître les demandes du Québec, il n’a pas senti beaucoup d’ouverture ni d’Ottawa ni des autres provinces.

Quant au fait que le Québec ne soit pas sur le point de partir, les indicateurs convergent. En 2015, le Bloc québécois a obtenu l’appui de un électeur sur cinq, alors qu’en 2004, c’était celui de un sur deux. En 2014, le Parti québécois (PQ) devait tristement constater que la proportion des votes qu’il récoltait en 1981 avait fondu de moitié. Et Jean-François Lisée, son nouveau chef, a juré en 2016 de ne pas tenir de référendum s’il formait le prochain gouvernement. Plus inquiétant encore pour les partisans du projet souverainiste, seulement un Québécois sur cinq envisage que le Québec deviendra un jour un pays indépendant1.

À la question si longtemps posée « What does Québec want? » s’ajoute à présent une autre : pourquoi la nation québécoise, insatisfaite sur le plan constitutionnel, a-t-elle dit non à ce qui devait être son « destin national », soit la souveraineté ? La question est d’autant plus troublante que, depuis 50 ans, plusieurs nations dans le monde ont réalisé leur indépendance rapidement, grâce à des consensus forts dans leur population2.

Cette énigme a trouvé des réponses variées. L’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau disait que le nationalisme québécois était comme un « maître-chanteur » qui demande toujours plus sans jamais être satisfait et qui finit par se lasser de ses propres demandes pour se tourner « vers autre chose ». Il ajoutait, au sujet des nationalistes : « en plus d’être d’éternels perdants, [ils] sont de mauvais perdants3 ».

D’autres ont mis en avant le profil d’un peuple colonisé, qui ne s’affirme qu’à moitié, car il est enfoncé dans une « peur4 » héritée de l’occupation britannique de 1760. Le chanteur Biz, membre du groupe Loco Locass, écrira par exemple : « Dans notre inconscient collectif, la Conquête a la valeur d’un viol5. » D’autres encore ont soutenu que les Québécois se sont fait « voler leur pays6 » au moyen de tricherie et de propagande.

L’hypothèse que je soutiens est fondamentalement différente : l’ambivalence ne se situerait pas d’abord sur le terrain des émotions mais relèverait plutôt d’une « pensée équivoque », selon la typologie conçue par le sociologue et historien Gérard Bouchard7. Cette pensée équivoque est caractérisée par une difficulté à intégrer et à concilier les contradictions ; elle laisse les options et les représentations comme des « fragments épars » dans la conscience collective. Et, à cause de cette pensée équivoque, les Québécois, voyant que la balance des avantages et des désavantages ne penche pas clairement d’un côté, ne parviennent pas à faire un choix. Telle serait la caractéristique dominante de la pensée politique québécoise sur l’épineuse question de la souveraineté.

À d’autres moments, bien que plus rarement, le Québec aurait cependant connu une autre pensée, soit la « pensée organique », toujours selon la typologie de Bouchard8. À l’arraché, et bien imparfaitement, celle-ci aurait parfois permis de concilier, en partie du moins, les contradictions en proposant « une médiation, une conjonction qui crée un ensemble apparemment cohérent9 », lequel engendre un « dynamisme collectif10 ». Mais cette pensée organique serait restée partielle, suffisamment puissante pour provoquer des changements, mais pas assez forte pour mener à l’objectif ultime souhaité par plusieurs, soit la souveraineté.

Les hauts et les bas du nationalisme et du souverainisme ne relèveraient donc pas de la peur ou d’une duperie ; ils s’expliqueraient plutôt par une série de paradoxes historiques générant plus de pensées équivoques que de pensées organiques.

Pour tenter de démontrer cette hypothèse, je parcourrai l’histoire du Québec en la divisant en trois périodes : 1) 1760-1960, période où il n’est pas question de souveraineté ; 2) 1960-1995, période au cours de laquelle le thème de la souveraineté est omniprésent ; et 3) 1995-2017, période marquée par le déclin du projet souverainiste et par un certain désabusement à son endroit.

1760-1960 : deux siècles de paradoxes

Les deux siècles qui suivent la Conquête britannique de 1759-1760 sont souvent analysés à travers le prisme du rapport dominant-dominé. Les « nouveaux sujets » auraient été des victimes, subissant défaite après défaite, sans pouvoir agir ni même simplement envisager leur destin national. Pour caractériser l’état d’esprit durant cette longue période, l’historien -Denis Vaugeois parle d’une « aliénation profonde11 » ; et, pour l’historien Gilles Laporte, le peuple a été « tétanisé12 » par la Conquête.

Selon l’hypothèse mise en avant ici, l’impuissance à trouver une voie de changement ne serait pas venue de la dureté de la domination ou de la peur qu’elle aurait pu susciter, mais plutôt des paradoxes qui jalonnent l’histoire.

Voyons d’abord les paradoxes de la Conquête. À première vue, la défaite militaire, l’occupation par les troupes britanniques et l’intransigeance de la Proclamation royale de 1763 n’ont rien d’équivoque. Cependant, les nouvelles élites coloniales n’ont aucunement les moyens d’exercer, dans les faits, une domination complète : le gouvernement britannique est déjà largement préoccupé par les velléités indépendantistes des Américains et n’est pas en mesure de calmer le jeu au Nord. Ancré dans une stratégie politique résolument pragmatique, l’Acte de Québec de 1774 vient ainsi reconnaître le droit civil français et le rôle de l’Église catholique, et permet à la majorité d’accéder à des charges publiques. En simplifiant, on peut dire que 1774 adoucit les effets de 1760. La « victime » s’en tire peut-être mal selon les critères d’aujourd’hui, mais, selon les possibilités de l’époque, on peut estimer qu’elle « tire son épingle du jeu ».

Ce paradoxe fondateur est présent dans l’historiographie. Pour les tenants de l’École historique de Montréal (Michel Brunet13, Guy Frégault et Maurice -Séguin), inspirés par le chanoine Lionel Groulx, la conquête a « décapité » une société florissante. Frégault écrira à propos des Canadiens : « […] ils ne forment plus qu’un résidu humain, dépouillé de la direction et des moyens sans lesquels ils ne sont pas à même de concevoir et de mettre en œuvre la politique et l’économie qu’il leur faut […]14. »

Inversement, pour l’École historique de l’Université Laval (Marcel Trudel, Jean Hamelin et Fernand Ouellet), « la Conquête de 1760 a eu aussi ses avantages15 ». Par exemple, les opérations commerciales, restreintes sous le régime français, sont dorénavant ouvertes à tous. Le prêt avec intérêt est facilité. Le service dans l’armée, autrefois obligatoire, devient volontaire et donne droit à une compensation. Côté justice, les accusés sont présumés innocents. Enfin, les interdictions de publier des journaux sont levées.

Le décalage historique entre le Royaume-Uni et la France explique bien des choses. L’Angleterre est déjà dotée d’un régime parlementaire solide et le libéralisme économique y est florissant, alors que la France reste une monarchie absolue, avec toutes les entraves de l’ancien régime féodal ; il lui faudra d’ailleurs traverser un cycle de révolutions et de contre-révolutions pour se stabiliser à la fin du xixe siècle. Pour une colonie, la domination britannique est donc « plus prometteuse » que celle de la France.

Quand on considère les deux décennies qui suivent la Conquête, il semble déjà difficile de définir avec clarté et d’une manière probante le statut même de la « nation » : est-elle vaincue perdante ou vaincue gagnante ? N’y voir que des désavantages, c’est passer sous silence les avantages de la nouvelle administration coloniale. Inversement, soutenir que les avantages l’emportent nettement sur les désavantages, c’est occulter le fait que le haut de la pyramide sociale est dès lors occupé par une minorité dominante d’une langue et d’une religion différentes de celles de la majorité.

Reprenons le fil de l’histoire, et examinons maintenant les paradoxes de la construction démocratique. En 1791, avec l’Acte constitutionnel, deux colonies sont créées, le Haut-Canada et le Bas-Canada, qui correspondent à l’Ontario et au Québec d’aujourd’hui, chacune dotée d’un Parlement. Dans les deux cas, les élus ne contrôlent pas le gouvernement, mais les assises de la démocratie sont néanmoins jetées. Bien avant qu’elle ne porte ce nom, l’Assemblée nationale du Québec voit donc le jour, mais sous la couronne britannique !